人材派遣・業務委託

人材派遣と業務委託の違い

業務委託も派遣も、従来は組織内で行っていたビジネスプロセスの一部をアウトソーシングに頼るという点では共通していますが、「業務委託」は、業務の遂行や納品を目的とし、「人材派遣」は、業務を遂行するために必要な人的リソースの確保を目的としています。アウトソーシングは、「外部の」と「資源を利用する」を合体させた和製英語ですが、一般的には「業務の遂行やそのためのリソースを外部に求める。」という意味合いで使われています。

では、業務委託と人材派遣の違いは具体的にどのようなものがあるでしょうか。

| 人材派遣 | 業務委託 | |

|---|---|---|

| 契約形態 | 労働者派遣契約 | 業務委託契約 |

| 指揮命令権 | 派遣先の企業にあり | なし |

| 報酬 | 派遣料金(作業時間に対して支払う) | 業務委託料金(作業時間や成果物に対して支払う) |

| 目的 | 専門人材の確保、一時的な業務増加対応 | 新規事業参入、専門技術活用、コスト削減 |

| 雇用関係 | 派遣元企業が雇用 | 委託先企業が雇用 |

| 責任 | 労働力の確保 | 業務の遂行・成果物の納品 |

業務委託と人材派遣の目的の違い

業務委託と人材派遣の違いは色々ありますが、一番の違いは、目的です。企業が業務量の増加により人的リソースが足りなくなった場合や、急な産休や介護休などで業務対応のための人員が一時的に必要になった場合、専門性の高い知識や技術を有する人材が必要なプロジェクトを立ち上げた場合など、人材の募集や教育に時間がかけられなくても、人材派遣会社に依頼すれば、既に必要なスキルや知識を持った人材が、業務対応可能になります。新規に雇用し、研修や教育を行う時間や費用も抑えることができます。一方、業務委託は、人的リソースのみを必要とする場合でなく、「業務の遂行、成果物の納品」を目的とします。専門性が高く自社では対応が難しい場合などに、外部の専門業者に業務を依頼するケースが多いようです。

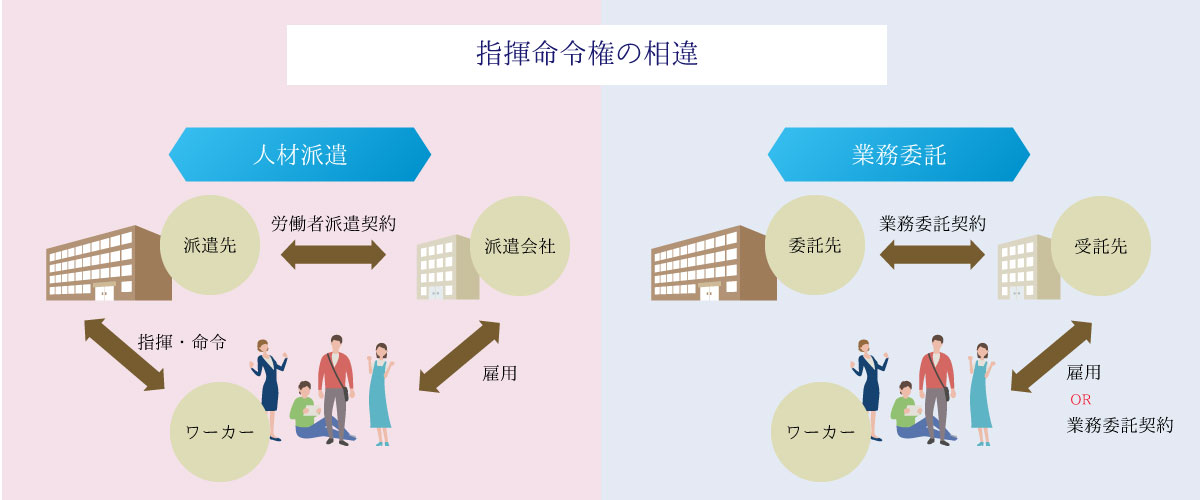

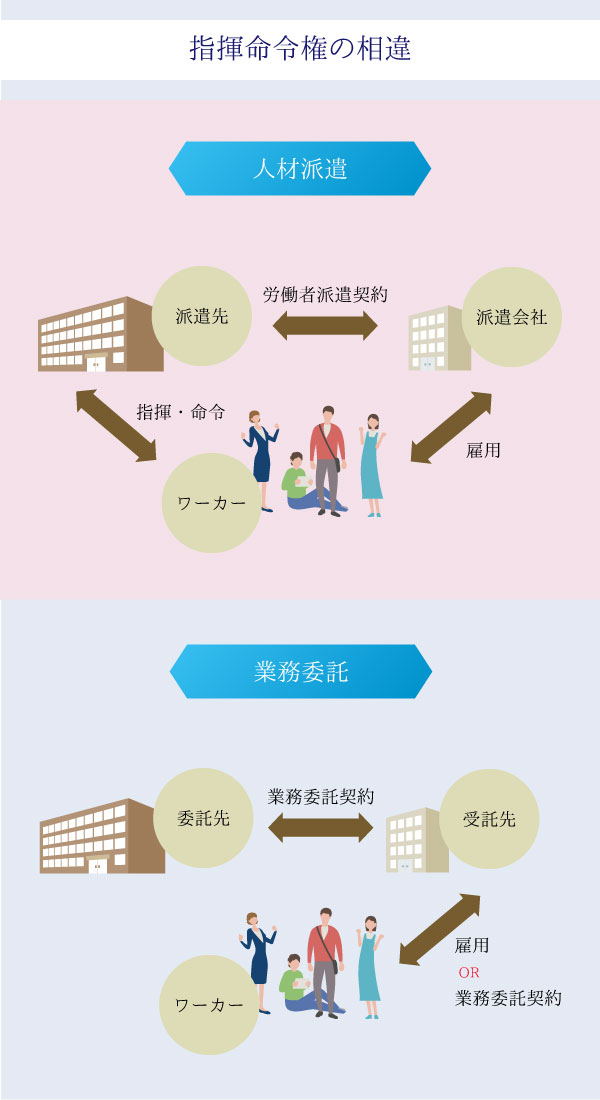

指揮命令権についても、派遣契約と業務委託は違います。指揮命令権とは、業務に関する指示を行う権利を指しますが、派遣契約の場合、指揮命令権は、派遣先の企業にあります。但し派遣元企業にも一定の指揮命令権があり、それぞれの役割においてワーカーに指示を出します。

業務委託の場合、委託先の業者と発注した業者は対等であり、基本的に指揮命令権はありません。成果物と報酬の交換を行う契約で結ばれた関係で、雇用関係がないためです。そのため、依頼した企業が業務委託先に業務に関する具体的な指示出しなどはできないことになっています。

-

人材派遣

- 人材派遣は厚生労働省の管轄です。労働者派遣法第2条第1号により、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。」と定義されています。

-

業務委託

- 業務委託を管理する法律は民法で、民法を所管する総務省が管轄となっています。民法632条において、「請負は、当時者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と定義されています。

人材派遣契約のメリットとデメリット

- 企業が「人材派遣」を利用するメリット

-

- 特別なスキルを持つ人材を必要な期間のみ雇用できる。

- 特定のプロジェクトが立ち上がったとき、その期間だけ、必要な人員を確保できる。

- 採用や育成にかかるコストを抑えられるため、人件費のコストの割合を抑えられる。

- 雇用自体は、人材派遣会社が行っているため、社会保険料などの負担がない。

- 離職リスクや労務トラブルのリスクが低い。

- 「紹介予定派遣」制度で半年間その人柄や働く姿勢を見ることができる。

- 企業が「人材派遣」を利用するデメリット

-

- 独自のノウハウが流出するリスクがある。

- 長期的な人材育成の機会がない。

- 契約の時間を超えるようなイレギュラーな業務は頼めない。

- スキルが高いからとコアの業務を頼むと、引き継ぎの時間がとれないなどのリスクがある。

- 直接雇用の職員と比べると帰属意識は低く、パフォーマンスが低くなる場合がある。

- 求職者が「人材派遣」を利用するメリット

-

- 様々な職場で業務を体験するため、短期間で幅広いスキルを習得できる。

- 正社員登用の機会もある。

- 自分が希望する職種の仕事が見つかりやすい。

- ワークライフバランスをとりながら働ける。

- 育児や介護と両立した働き方が可能になる。

- 趣味や交友のための時間をとりやすい。

- 働く日にちや時間を主体的に選べる。

- 残業や急な休日出勤は基本的に求められない。

- 転勤や移動のリスクがない。

- 求職者が「人材派遣」を利用するデメリット

-

- 労働派遣法により、同一職場で3年以上働けない。

- 時間給が若干高い場合があっても、全体的な福利厚生が充実していない。

- 一つの職場で長く働くわけではないので、管理職にはつきにくい。

- 派遣先がない場合、収入が途絶えてしまう。

- コアの仕事でなく、補助的な仕事が多い場合がある。

業務委託契約のメリットとデメリット

- 企業が「業務委託」を利用するメリット

-

- 人件費のコストがかからない。

- 専門性が高く、自社では対応できない業務を委託できる。

- 自社で対応できない業務を外部に委託することでコアの業務に集中できる。

- 人材育成にかけるコストを抑えらる。

- 自社で試行錯誤しながら業務を遂行するよりも高い品質の成果物が得られる。

- 詳細に指揮・命令を行わなくても業務が遂行されるので、企業側に専門的な知識は必要ない。

- スピードが求められる業務であっても、納期を指定すれば、安心して任せられる。

- 企業が「業務委託」を利用するデメリット

-

- 専門性が高い業務を委託すると、割高な費用がかかる。

- 指揮命令権がないため、細かい指示出しができない。

- 業務委託時に渡したデータが漏洩するリスクがある。

- 業務委託を依頼した場合はその業務に関してのノウハウの蓄積はできない。

- 受託者のやり方で業務が進行するため、契約書の作成に時間を要する。

- 業務委託に対する依存度が高いと、社内人材のレベルが上がらない。

- 受託者が「業務委託」を利用するメリット

-

- 勤務時間が決まっていないので、納期を守れれば、自由なペース配分で働ける。

- 蓄積したスキルを活かして仕事ができ、やりがいが持てる。

- 希少価値が高い専門分野のスキルがあれば、高単価な案件を獲得できる機会がある。

- 複数の案件を受託することで収入アップが見込める。

- 業務内容によっては、好きな場所で仕事ができ、通勤の必要がない。

- 将来的に起業したい場合は、準備段階としての経験になる。

- よりよい成果物を提供し続けることで、社会的な評価が高くなる可能性がある。

- 受託者が「業務委託」を利用するデメリット

-

- 特別なコネクションがある場合以外は、案件を自ら獲得する必要がある。

- 案件に伴う事務作業や経理も自分でやらなければならない。

- 案件の獲得状況によっては、収入が不安定になる。

- 社会保険料を自己負担する必要がある。

- 労働時間や休暇などを管理する労働基準法が適用されない。